ブログ

2023年6月21日 水曜日

外脛骨にも役割があるんです。

こんにちは😊

部活も夏大会に向け本格的になってきて、怪我する方々も増えてきましたね、、

怪我をしたら無理をせず、早めにお電話を😀

今日は外脛骨がくっついている舟状骨の役割について説明します。

これまで説明してきたように、外脛骨は舟状骨という骨の内側に位置します。

前回お話したように、タイプは大まかに分けて3つです。

外脛骨が捻挫以外の原因で痛みが出るためには、それなりに理由があります。

その理由を知るためには、外脛骨がくっついている「舟状骨」の役割について、お話をしなければなりません。

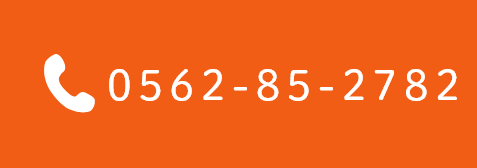

この舟状骨という骨には、「後脛骨筋」という筋肉がくっついています。

これは、ふくらはぎの数ある筋肉のうちの1つです。

で、この後脛骨筋は舟状骨以外にもくっついています。

画像的には、こんな感じ。(ちなみに舟状骨は矢印の指す部分の骨)

そうです、けっこう外側までついてます。

これも前回お話したように、人それぞれパターンがあって、いろんな所にくっついてきます。

なので、この画像のように後脛骨筋がくっついてない人の沢山いるということ😅

とにかく、この後脛骨筋は舟状骨だけでなく、それ以外の外側の骨にも付いてます。

ということです。

何が言いたいかというと、この舟状骨は「プーリー」の役割をしてます。

「プーリー」??

どこかで聞きましたね😏そーです。

「種子骨障害」の時にお話ししましたね。

以前、種子骨の役割として「プーリー」つまり「滑車」の役割があることをお伝えしました。

じゃあ、「滑車」の役割とは?

種子骨の時にも話しましたが、力の伝達効率を上げるためです。

つまり、そこに付いている筋肉の力を発揮しやすくするということです。

この場合は後脛骨筋の力を発揮しやすくするということです。

では、なぜ後脛骨筋の力が発揮しやすいといいの?

つまり後脛骨筋の役割とは、、

① 足首を伸ばす。

こんな感じ。

地面を蹴る時に他のふくらはぎの筋肉達と一緒に活躍してくれます。

② 土踏まずを下から支える。

土踏まずを支える筋肉はいろいろあります。

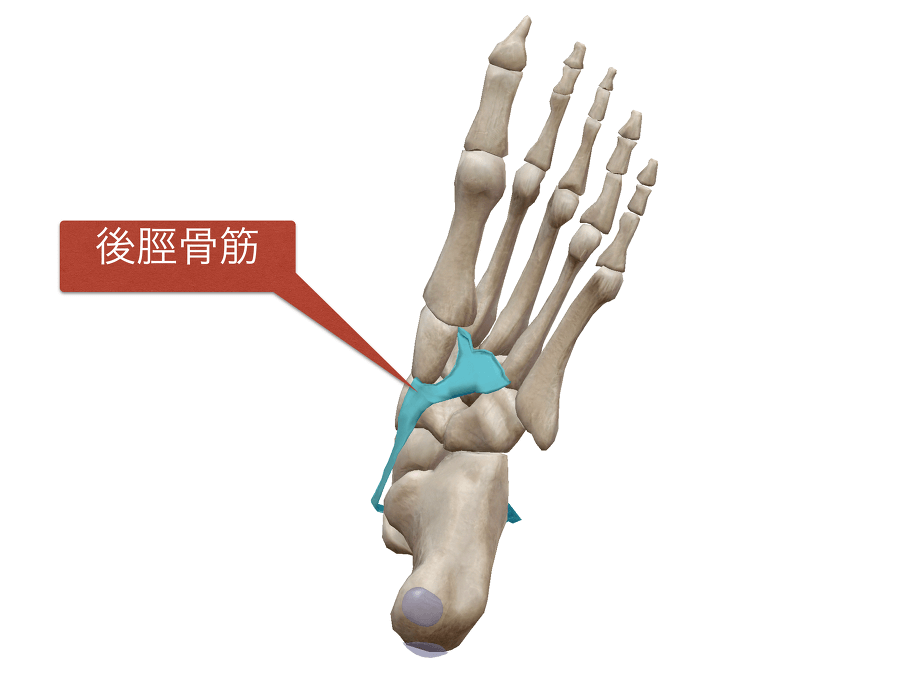

その中でも後脛骨筋は「長腓骨筋」という筋肉と共に土踏まずを支えてくれるメインの筋肉です。

この長腓骨筋も後脛骨筋と同様に立方骨という骨が「プーリー(滑車)」の役割を果たして、筋肉の力の発揮効率を上げて、足の裏に着きます。

こんな感じ。

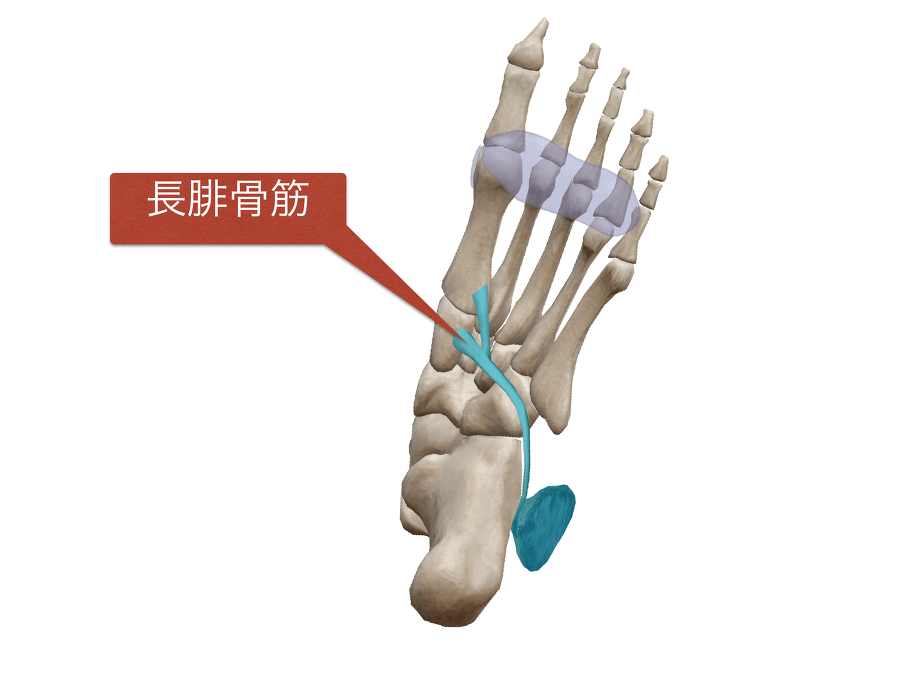

では、後脛骨筋と重ねてみましょう!

こんな感じ。

わかりますか??

いかにも、土踏まずをこの2つの筋肉が支えている感じがしませんか?

つまり、内側から後脛骨筋、外側から長腓骨筋が土踏まずを支えてるんです。

よく見ると、足裏の真ん中あたりで2つの筋肉が重なっているようにも見えます。

体の筋肉の中で、このプーリー機能を使うのはそんなに多くはありません。

つまり、この2つ筋肉はこのプーリー機能(後脛骨筋:舟状骨、長腓骨筋:立方骨)を使うことによって、筋肉の力の発揮効率を最大限に生かして、土踏まずを下から支えようとしてるんですね。

今日は何だか解剖学の授業みたいになっちゃいましたね😅

小難しくてすいません。

でも、今日の話しは本当に重要なんです。

これがエクササイズやテープやセルフケアにつながってくるんです!

ではでは、今日の話はここまで😄

参考動画

⬇️⬇️⬇️⬇️

ほまれ接骨院 ✖️ RISE BOX(ライズボックス)

〒474-0025

愛知県大府市中央町1丁目200 1階

今すぐお電話を!

⬇️⬇️⬇️

0562-85-2782

・腰痛や膝・足部痛へのバランス調整整体

・魚の目・巻き爪・たこ・外反母趾などのフットケア

・靴の提案・改造・販売、インソール(機能的中敷)作成

は大府市(名古屋市・刈谷市・東海市・豊明市・知多市・東浦町・豊田市・みよし市近郊)の当院へ

投稿者 ほまれ接骨院

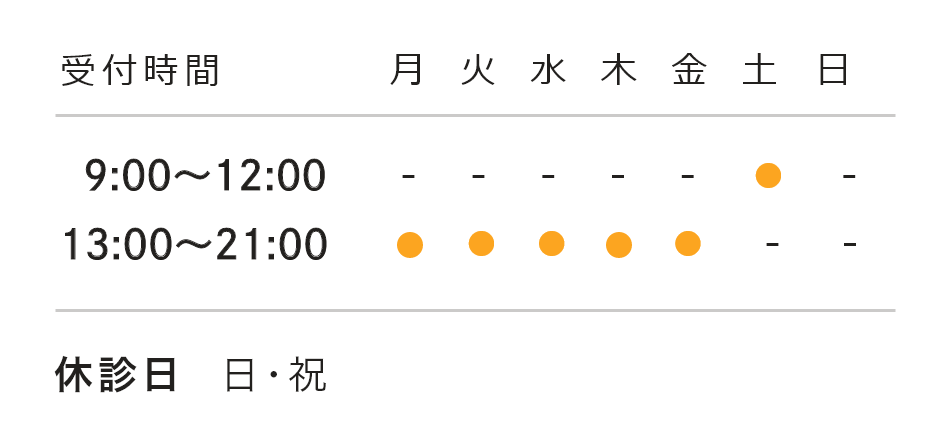

![[受付時間]火/水/金13:00~20:30 土9:00~12:30 ホームページを見たとお伝えください TEL0562-57-7110](/wp-content/uploads/homare-1_02.png)

![RISE BOX Body Treatment Space 〒474-0025 愛知県大府市中央町6丁目74-1 ランナーの方、ウォーキング・登山を楽しむ方、また足の痛みでお悩みの方、専門家に相談してみませんか? ホームページを見たとお伝えください TEL0562-57-7110 [診療時間]火・水・金 13:00~21:00 土 9:00~12:00 休診日 日・祝 ご予約・お問い合わせはこちら](/wp-content/uploads/homare_2-2.png)